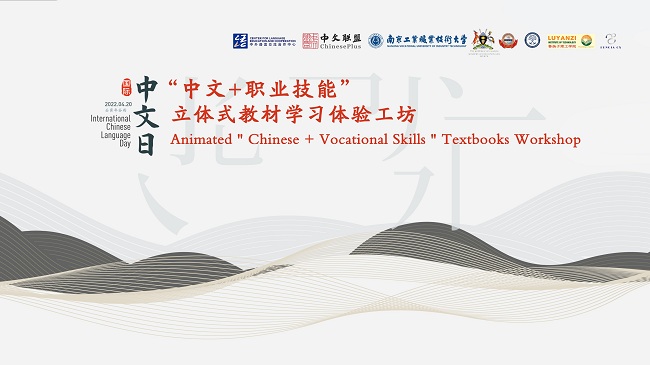

为庆祝第13个联合国中文日,推进职业领域里专门用途中文的学习,实现以中文为切入点,逐渐向其他领域延伸,打造出各类“中文+”项目,为各国培养既懂语言又懂技术的专业人才。2022年4月20日,教育部中外语言交流合作中心、国际中文联盟和我校“中文+职业技能”国际推广基地为国际中文日共同举办了“ 中文+职业技能”立体式教材学习体验工坊活动。活动共分为三个篇章,分别是国际中文日寄语篇章、“中文+职业技能”立体式教材学习体验工坊线上课程篇章和学以致用-汽车实训中心实操篇章。参加活动的200名学员来自柬埔寨柬华理工大学、乌干达鲁扬子理工学院、马来西亚优诺雅中文工坊。

中国驻乌干达使馆陈会新参赞,乌干达驻中国副大使Fred mugisha将军,乌干达国家课程开发中心主任Grace Baguma女士,柬华理事总会常务副会长、柬华理工大学董事,孔子学院理事郑棉发勋爵,我校党委副书记、校长谢永华出席并先后致辞。本次活动由我校副校长孙雁飞主持。

陈会新参赞表示,此次国际中文日活动让中国、乌干达、柬埔寨和马来西亚等四国人民相聚云端,通过文字来促进各国交流互鉴和民心相通,各国也应秉持相互尊重的原则,携手共建国际交流与发展的新平台。语言是技能,更是工具,应与实践技能相结合,妥善利用。他高度赞扬我校在中文教学等方面的工作,并鼓励更多学校、机构也将语言学习与技能培训相融合,开展更多创新和实践。最后,他呼吁各国努力跨越障碍阻隔,秉持初心和信念,不断推进文化交流,将中文教育事业发展到新的高度。

Fred Mugisha副大使指出,中文在世界范围内拥有广泛的影响力,深入文学、科学和生活各方面,随着语言的发展,中文已经成为世界了解中国、发掘中国的有力工具。今年是中乌建交六十周年,两国的全面合作伙伴关系也将继续向高水平迈进。两国领导人曾多次强调语言对于跨国合作的重要性,中文课程至关重要,也充分彰显了中乌两国的合作水平和高度,将在今后为促进两国合作注入更多动力。

Grace Bagum主任表示,中文是世界上最美的语言,而中文和职业技能对乌干达的本土人民都是十分有利的工具,乌干达的学校和机构应以两国友好合作为契机,让更多乌干达的学生和求职者获取到中文与科技知识,认真思考中国是如何利用语言促发展、科技助强国的。乌干达致力在2040年成为中等收入的国家,而要达到这个目标,中乌合作是必经之路,最后,Bagum主任呼吁更多的组织机构承担起国际交流的任务,共同推动两国人民的沟通交流,为乌干达本国发展贡献力量。

郑棉发勋爵表示,目前,华人华商在柬埔寨投资经营的行业很广,包括金融、商业、银行、旅游、农业、矿业、进出口贸易等等,因此,需要各类专业的中文人才,尤其是电子商务、计算机网络、物流、机电、汽车技术服务、旅游等多方面的中文专业人才需求量大。近年来,随着中柬两国关系不断深入发展,华人华侨在柬埔寨的地位和对国家建设发挥的作用也日益突出。洪森总理以及其他柬埔寨领导人也曾在不同场合多次赞扬华人为国家的发展作出积极贡献。

谢永华校长指出,目前“国际化、专业化、高端化”的“中文+”人才短板已成为制约中外多领域、深层次产业和行业深度合作的瓶颈和短板。因此,探索“中文+”教育发展,为当地经济建设提供复合型人才。新形势下的国际中文教育应以服务当地社会经济发展为导向。“中文+”教育理念侧重在语言学习的基础上进行其他专业的学习,有助于实现海外人才市场需求与国际中文教育人才培养供给的无缝对接,进而满足当地经济社会的发展需要,满足“一带一路”建设的需求。随着教育对外开放的不断深入,“一带一路”倡议正引领着新一轮全球化,加强中国与“一带一路”沿线国家的职业教育交流与合作将成为未来教育交流的重要方向,中国将以更加开放、包容的姿态走向国际舞台,在促进人类命运共同体建设中发挥着越来越重要的作用。职业院校通过国际化建设,与全世界共享我国职业教育的经验和成果,不断提升我国职业教育的国际影响力和竞争力。

孙雁飞副校长向全体参会人员介绍了“联合国中文日”来历和此次活动的议程,提出为促进中文教学、职业教育“走出去”的深度融合,创新中文的内涵和外延建设,举办一场别开生面的“中文+职业技能”立体式教材学习体验工坊的国际中文日活动的意义。

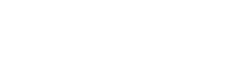

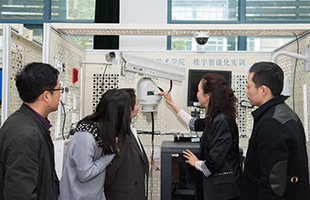

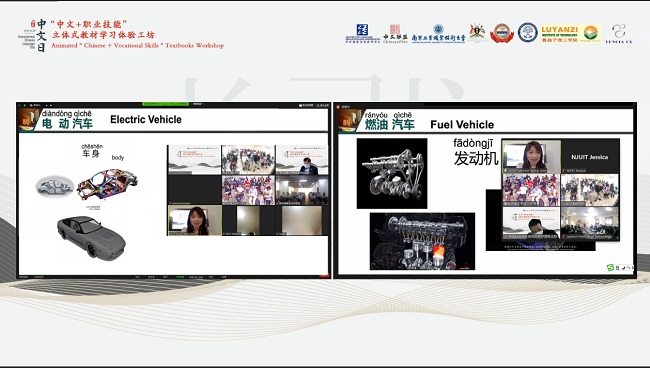

“中文+职业技能”立体式课程学习体验针对物流、电子商务、计算机网络、酒店管理、机电一体化、汽车技术服务等专业。本次课程安排在真实的汽车实训中心,为大家带来一场别开生面的立体式的“中文+汽车”课程体验。课程让学员体验中文+汽车技术服务相关基础知识词汇的学习,老师将所有的知识和操作程序内容用动画形式呈现,授课中所有流程化的操作技能全部配了对应的3D视频。

实操环节,老师带领学员们将当天所学内容在真正的汽车实训中心进行远程实际操作,专业老师将汽车的各个部分进行分解拆装,做到会用中文说,也会实际操作,就如同学习者亲自在各种车上学习和操作一样,真正实现情景化立体式教学。

本次活动我校充分展示了“中文+”师资“走出去”、“中文+”教材“走出去”、“中文+”课程“走出去”的过程,为引领国际中文教育事业向更深更广的方向发展,将中文教学与技能培训结合起来,更好地服务当地社会、经济发展起到了示范引领作用,成为了实现中文教育与技能教育的融合创新和协同发展,整合国际中文教育和职业教育资源的典范。

中国驻乌干达使馆陈会新参赞,乌干达驻中国副大使Fred mugisha将军,乌干达国家课程开发中心主任Grace Baguma女士,柬华理事总会常务副会长、柬华理工大学董事,孔子学院理事郑棉发勋爵,我校党委副书记、校长谢永华出席并先后致辞。本次活动由我校副校长孙雁飞主持。

陈会新参赞表示,此次国际中文日活动让中国、乌干达、柬埔寨和马来西亚等四国人民相聚云端,通过文字来促进各国交流互鉴和民心相通,各国也应秉持相互尊重的原则,携手共建国际交流与发展的新平台。语言是技能,更是工具,应与实践技能相结合,妥善利用。他高度赞扬我校在中文教学等方面的工作,并鼓励更多学校、机构也将语言学习与技能培训相融合,开展更多创新和实践。最后,他呼吁各国努力跨越障碍阻隔,秉持初心和信念,不断推进文化交流,将中文教育事业发展到新的高度。

Fred Mugisha副大使指出,中文在世界范围内拥有广泛的影响力,深入文学、科学和生活各方面,随着语言的发展,中文已经成为世界了解中国、发掘中国的有力工具。今年是中乌建交六十周年,两国的全面合作伙伴关系也将继续向高水平迈进。两国领导人曾多次强调语言对于跨国合作的重要性,中文课程至关重要,也充分彰显了中乌两国的合作水平和高度,将在今后为促进两国合作注入更多动力。

Grace Bagum主任表示,中文是世界上最美的语言,而中文和职业技能对乌干达的本土人民都是十分有利的工具,乌干达的学校和机构应以两国友好合作为契机,让更多乌干达的学生和求职者获取到中文与科技知识,认真思考中国是如何利用语言促发展、科技助强国的。乌干达致力在2040年成为中等收入的国家,而要达到这个目标,中乌合作是必经之路,最后,Bagum主任呼吁更多的组织机构承担起国际交流的任务,共同推动两国人民的沟通交流,为乌干达本国发展贡献力量。

郑棉发勋爵表示,目前,华人华商在柬埔寨投资经营的行业很广,包括金融、商业、银行、旅游、农业、矿业、进出口贸易等等,因此,需要各类专业的中文人才,尤其是电子商务、计算机网络、物流、机电、汽车技术服务、旅游等多方面的中文专业人才需求量大。近年来,随着中柬两国关系不断深入发展,华人华侨在柬埔寨的地位和对国家建设发挥的作用也日益突出。洪森总理以及其他柬埔寨领导人也曾在不同场合多次赞扬华人为国家的发展作出积极贡献。

谢永华校长指出,目前“国际化、专业化、高端化”的“中文+”人才短板已成为制约中外多领域、深层次产业和行业深度合作的瓶颈和短板。因此,探索“中文+”教育发展,为当地经济建设提供复合型人才。新形势下的国际中文教育应以服务当地社会经济发展为导向。“中文+”教育理念侧重在语言学习的基础上进行其他专业的学习,有助于实现海外人才市场需求与国际中文教育人才培养供给的无缝对接,进而满足当地经济社会的发展需要,满足“一带一路”建设的需求。随着教育对外开放的不断深入,“一带一路”倡议正引领着新一轮全球化,加强中国与“一带一路”沿线国家的职业教育交流与合作将成为未来教育交流的重要方向,中国将以更加开放、包容的姿态走向国际舞台,在促进人类命运共同体建设中发挥着越来越重要的作用。职业院校通过国际化建设,与全世界共享我国职业教育的经验和成果,不断提升我国职业教育的国际影响力和竞争力。

孙雁飞副校长向全体参会人员介绍了“联合国中文日”来历和此次活动的议程,提出为促进中文教学、职业教育“走出去”的深度融合,创新中文的内涵和外延建设,举办一场别开生面的“中文+职业技能”立体式教材学习体验工坊的国际中文日活动的意义。

“中文+职业技能”立体式课程学习体验针对物流、电子商务、计算机网络、酒店管理、机电一体化、汽车技术服务等专业。本次课程安排在真实的汽车实训中心,为大家带来一场别开生面的立体式的“中文+汽车”课程体验。课程让学员体验中文+汽车技术服务相关基础知识词汇的学习,老师将所有的知识和操作程序内容用动画形式呈现,授课中所有流程化的操作技能全部配了对应的3D视频。

实操环节,老师带领学员们将当天所学内容在真正的汽车实训中心进行远程实际操作,专业老师将汽车的各个部分进行分解拆装,做到会用中文说,也会实际操作,就如同学习者亲自在各种车上学习和操作一样,真正实现情景化立体式教学。

本次活动我校充分展示了“中文+”师资“走出去”、“中文+”教材“走出去”、“中文+”课程“走出去”的过程,为引领国际中文教育事业向更深更广的方向发展,将中文教学与技能培训结合起来,更好地服务当地社会、经济发展起到了示范引领作用,成为了实现中文教育与技能教育的融合创新和协同发展,整合国际中文教育和职业教育资源的典范。

(国际合作与交流处 文/杜曾慧 图/杜曾慧 编辑/陈露 审核/张海宁)

供稿:图/文/编辑/校对/审核/